真夜中、あなたの背後に何かが立っている気配を感じたことはありませんか?古来より日本人の想像力を刺激してきた妖怪たち。しかし、彼らの存在は単なる迷信ではなく、実は仏教との深い結びつきがあったのです。夫の陽介と二人で運営している「闇夜の語り部」の魔女ヒロミです。今回は日本文化の奥深くに潜む妖怪と仏教の不思議な関係性について、古代からの伝承や文献をもとにお話しします。あなたが知っている妖怪たちの姿が、この記事を読んだ後には違って見えるかもしれませんよ。

妖怪と仏教の起源

日本妖怪 仏教 起源

「百鬼夜行」という言葉を聞いたことがありますか?夜の闇に紛れて妖怪たちが列をなして歩く姿を描いた絵巻物は、平安時代から室町時代にかけて多く作られました。実はこの概念、単なる日本の民間信仰ではなく、仏教の教えと深く結びついているのです。

私が古い寺院の書庫で見つけた資料によると、日本の妖怪文化は6世紀に仏教が伝来した頃から大きく変化したとされています。それまでの日本には「もののけ」や「ものの気」という概念はあったものの、現在私たちが知っている多くの妖怪は、仏教の影響を受けて形作られたのです。

特に興味深いのは、仏教の「六道輪廻」の思想です。人間が死後、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六つの世界を巡るという考え方。この中の「餓鬼道」の存在たちが、日本の妖怪観に大きな影響を与えました。

餓鬼とは、生前の業により常に飢えに苦しむ存在で、細い首と膨れた腹を持つ姿で描かれます。これが日本で「飢えた霊魂」としての妖怪観念の基礎となったのです。例えば、「がしゃどくろ」や「ひょうすべ」などの妖怪は、この餓鬼の概念から派生したと考えられています。

みなさんも「鬼」というと赤や青の肌に角が生えた姿を思い浮かべるでしょう。しかし元々の「鬼」は仏教における「閻魔大王」の眷属として伝わり、その後日本独自の発展を遂げたのです。驚きですよね。妖怪たちの姿には、私たちの知らない仏教の教えが隠されていたのです。

仏教 妖怪 由来

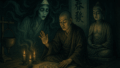

夫の陽介がある古寺で見つけた江戸時代の文献には、こんな一節がありました。「人の心の闇より生まれし怪異は、仏の教えによりて浄化されん」。これは仏教が妖怪を単に恐れるべき存在ではなく、救済の対象として捉えていたことを示しています。

日本の妖怪の多くは、仏教の「因果応報」の考え方と結びついています。たとえば「舌切り雀」の物語。優しいおじいさんに恩返しをする雀と、欲深いおばあさんが罰を受ける話は、善因善果・悪因悪果という仏教の基本的な教えを分かりやすく伝えているのです。

また、「変化(へんげ)」という概念も重要です。日本の妖怪は姿を変える能力を持つものが多いですが、これは仏教の「不定形」の考え方に通じるものがあります。すべては常に変化し、固定した形はないという思想です。

「河童」「天狗」「鬼」など有名な妖怪たちも、実は仏教の世界観との関連が指摘されています。特に天狗は、もともと仏法を妨げる魔として描かれていましたが、後に山伏や修験道と結びつき、山の守護神的な存在へと変化しました。

私が訪れた奈良の某寺院では、「魔を降伏させた仏」として天狗を踏みつける不動明王の像が安置されていました。これは「敵対するものをも取り込み救済する」という仏教の包容力を象徴しているのでしょう。妖怪と仏教の関係は、単なる対立ではなく、相互に影響し合う複雑なものだったのです。

怖いものとして片付けられがちな妖怪ですが、その本質には深い宗教的意味が込められていたのかもしれません。皆さんも身近な妖怪の話に、仏教の教えが潜んでいないか考えてみてはいかがでしょうか?次は、仏教が日本の妖怪文化にどのような影響を与えたのか、より具体的に見ていきましょう。

日本妖怪と仏教の影響

日本妖怪 仏教 影響

夜な夜な現れる座敷わらしは福をもたらすと言われています。しかし、その起源は仏教の「孤魂」の概念にあったことをご存知でしょうか?親や家族に看取られず亡くなった子どもの霊が、家に住み着くという考え方は、仏教の「無縁仏」の思想と深く関わっているのです。

平安時代、仏教の浸透とともに妖怪の概念も大きく変化しました。それまでは単に恐ろしい存在だった妖怪たちが、「成仏できない霊魂」として捉えられるようになったのです。これにより、妖怪を祀ったり供養したりする文化が生まれました。

興味深いのは「餓鬼草紙」や「地獄草紙」といった仏教絵画の影響です。これらの絵は人々に仏教の教えを視覚的に伝えるためのものでしたが、そこに描かれた様々な鬼や亡者の姿が、後の日本の妖怪画に大きな影響を与えました。

「付喪神(つくもがみ)」という概念もとても面白いものです。百年経った道具が魂を持って妖怪になるという考え方ですが、これは仏教の「一切皆有仏性」(すべてのものに仏になる可能性がある)という思想の日本的解釈とも言えるでしょう。

私が調査した東北地方のある村では、今でも「荒神様」として火の神を祀る風習が残っています。これは仏教の「荒神」が日本の火の神信仰と融合した例です。仏教が伝来する前からあった自然崇拝や精霊信仰が、仏教の概念と混ざり合い、独自の妖怪文化を形成したのです。

「日本には八百万の神がいる」と言われますが、これに「無数の妖怪」も加えるべきかもしれません。そして、その多様な妖怪たちの姿の裏には、常に仏教の影響が見え隠れしているのです。

妖怪 仏教 考え方

「妖怪は救われるべき存在か、退治すべき存在か」。この問いは日本の妖怪観を考える上で重要です。仏教では基本的に「あらゆる存在は救済の対象」という考え方があります。これが日本の妖怪文化に大きな影響を与えたのです。

例えば「鬼子母神(きしもじん)」の伝説をご存知でしょうか?子どもを食べる恐ろしい鬼女が、仏陀の教えにより改心し、子どもの守護神となったという物語です。この「悪しきものも導けば善となる」という考え方は、多くの妖怪伝承に見られます。

夫の陽介と一緒に訪れた京都の寺院では、「妖怪を成仏させる法要」の記録が残されていました。特に興味深かったのは、病気や災いをもたらす妖怪を、単に退治するのではなく「供養」することで鎮めようとした点です。

仏教の「輪廻転生」の考え方も妖怪観に影響しています。人間が死後に妖怪になり、さらに修行や供養によって成仏するという考え方は、「餓鬼」から「天人」へと上昇する六道輪廻の思想と重なります。

私が古書で見つけた「付喪神記」には、長年使われた道具が捨てられた悲しみから妖怪となる様子が描かれていますが、これも一種の「業(ごう)」の思想と言えるでしょう。モノにも魂があり、その思いが形となるという考え方は、仏教の「縁起」の思想とも通じるものがあります。

「人間と妖怪は境界線上の存在である」という考え方も仏教の影響です。人間の強い感情や執着が妖怪を生み出すという考えは、仏教の「煩悩」の概念と深く関わっています。だからこそ、多くの妖怪退治の物語では、単に力で倒すのではなく、その妖怪の「執着」や「苦しみ」を解放することが解決策となるのです。

妖怪たちの不思議な姿の裏には、仏教の深い智慧が隠されているのかもしれませんね。皆さんの身近にある妖怪の話にも、実は仏教の教えが込められているかもしれませんよ。では次に、具体的な妖怪と仏教の物語について見ていきましょう。

妖怪と仏教の物語と伝承

仏教 妖怪 伝説

月明かりの夜道、ふと目の前に一つ目小僧が現れたらどうしますか?実はこの一つ目小僧、単なる怪異ではなく、仏教の「独眼鬼」の影響を受けた存在かもしれないのです。日本の妖怪と仏教には、このような興味深い物語の交錯がたくさんあります。

最も有名な例の一つは「平家蟹(へいけがに)」でしょう。平家の武士たちが蟹に生まれ変わったという伝説は、仏教の輪廻転生の考え方をもとにしています。甲羅に武者の顔のような模様がある蟹を見て、人々は壇ノ浦で滅んだ平家武士の転生を想像したのです。

また「猫又(ねこまた)」の伝説も興味深いものです。長年生きた猫が尾が二つに分かれ、人を襲うようになるという妖怪ですが、これは「執着が怪異を生む」という仏教思想の表れです。実際、多くの寺院で猫を飼うことを禁じていたのは、このような伝承が背景にあったのです。

夫の陽介が古文書で発見した「朧車(おぼろぐるま)」の話も興味深いものでした。亡くなった貴族の霊が乗る不思議な車が夜に現れるという伝承ですが、これは「五道輪廻」の概念と関連しています。死者が冥界へ向かう様子を、当時の人々は幽霊の乗る車として想像したのでしょう。

「飛縁魔(ひえんま)」という妖怪をご存知でしょうか?これは閻魔大王の使いとされる飛行する頭部だけの妖怪です。仏教の「閻魔王」信仰が日本で独自に発展し、妖怪として伝承されるようになった好例です。

私が訪れた四国のある寺院では、「河童の手」が供養されていました。「この河童は木曽川で溺れる子どもを救おうとして力尽きた」という言い伝えがあり、その善行を讃えて供養されているのだそうです。これは「どんな存在も善行を積めば救われる」という仏教の思想を表しています。

このように、日本の妖怪伝説には仏教の教えが様々な形で取り入れられています。恐ろしい存在として描かれる妖怪も、よく見ると仏教的な救済や因果応報の教えが隠されているのです。これらの物語は、人々に仏教の教えを分かりやすく伝える役割も果たしていたのかもしれませんね。

日本妖怪 仏教 物語

闇夜に響く数珠の音、そして現れる白装束の女性—「衣紋坂(えもんざか)」の幽霊伝説は、皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。実はこの物語、単なる怪談ではなく、仏教の「執着からの解放」という教えを伝えるものなのです。

「雪女」の物語も仏教思想と深く結びついています。ある日、雪女は若い男性を助け、後に人間の姿で彼の妻となりますが、約束を破られ正体を明かされると消えてしまいます。この物語は「因縁」と「無常」という仏教の重要な教えを表現しています。すべては変わりゆくもの、執着することの危うさを教えているのです。

鎌倉時代の「平家物語」に登場する「平家の亡霊」も注目に値します。壇ノ浦で滅んだ平家の武士たちが、怨念のために亡霊となって現れるという描写は、「執着が苦しみを生む」という仏教の根本思想を物語っています。

私が調査した「貧乏神」の伝説も面白いものです。一般的に不幸をもたらす存在とされていますが、古い仏教説話では「財物への執着を捨てさせる」存在として、実は悟りへと導く役割を持っていたのです。皮肉なことに、物質的な豊かさを捨てることで、精神的な豊かさを得るという仏教の教えを体現していたのです。

「飢餓(うえじに)」の幽霊も仏教思想と関係があります。食べ物を無駄にした罰として、常に飢えに苦しむ幽霊となるという伝承は、仏教の「餓鬼道」の概念から派生したものです。物を大切にし、感謝して使うという教えが込められています。

「二口女(ふたくちおんな)」という、後頭部にもう一つの口を持つ女性の妖怪がいます。この余分な口は常に食べ物を要求し、女性を苦しめるという伝承です。これは「制御できない欲望が人を苦しめる」という仏教の教えを表したものといわれています。

夫の陽介と訪れた九州のある古寺では、「鬼の供養塔」を見つけました。悪行を働いた鬼でさえも、最終的には仏の慈悲により救済されるという物語が伝えられていました。これは「一切衆生悉有仏性」(すべての生き物に仏性がある)という大乗仏教の思想そのものです。

妖怪と仏教の物語は、恐怖を通じて人々に深い教訓を与えてきました。怖い話の裏には、実は人生の知恵が隠されていたのですね。皆さんもお盆の夜に語られる怪談に、仏教の教えが潜んでいないか、考えてみてはいかがでしょうか?次は、個々の妖怪キャラクターと仏教の教えの関連性について詳しく見ていきましょう。

妖怪のキャラクターと仏教の教え

妖怪 仏教 キャラクター

赤鬼と青鬼、節分の豆まきで追い払われる彼らですが、実は仏教の「善悪二元論」を表しているのをご存知でしょうか?特に興味深いのは、鬼が単なる悪の象徴ではなく、時に「魔を払う存在」として祀られることです。これは仏教の「降魔成道」(悪魔を降伏させて悟りを開く)の思想と関連しています。

「天狗」は日本の妖怪の中でも特に仏教との関わりが深いキャラクターです。当初は仏法を妨げる魔として描かれていましたが、後に山伏や修験道の姿を取り入れ、変化していきました。長い鼻と赤い顔、羽衣を身にまとう姿は、「傲慢さ」の象徴とされ、仏教の「慢心」(うぬぼれ)の戒めを表しています。

「河童」のキャラクターにも仏教の影響が見られます。頭の皿(皿海(さらかい)または頂海(ちょうかい))は、仏教の僧侶の「頭頂部の窪み」に似せられたという説があります。また、水の中に人を引きずり込む河童の行動は、「欲望に溺れる危険性」という仏教の教えを象徴しているとも考えられます。

「座敷わらし」は子どもの姿をした妖怪で、家に住み着くと福をもたらすと言われています。これは「子どもの早世」という悲しい現実を、仏教の「転生」の概念で慰める役割があったのでしょう。亡くなった子どもが家族を見守り続けるという思いは、グリーフケアの役割も果たしていたのかもしれません。

私が特に興味を持っている「ぬりかべ」は、突然旅人の前に現れる壁の妖怪です。一見単純ですが、これは「人生の障壁」や「悟りへの試練」を象徴する可能性があります。仏教では「煩悩の壁」を破ることで悟りに至るとされますが、ぬりかべはそのメタファーとも考えられるのです。

「火車(かしゃ)」という地獄の使いの妖怪は、死者を地獄へ連れていくとされています。これは明らかに仏教の「閻魔の使者」の概念から派生したものです。火に包まれた牛車の姿は、人々に「悪行の報い」を視覚的に示し、戒めとなりました。

夫の陽介が古い寺で見つけた「百鬼夜行絵巻」には、様々な妖怪が描かれていましたが、それらは単なる怪異ではなく、仏教の「六道輪廻」や「十二因縁」を表現する役割も担っていたようです。妖怪たちの姿を通じて、仏教の複雑な教義が一般の人々にも伝わるよう工夫されていたのですね。

妖怪たちの個性豊かなキャラクターの裏には、実は深い仏教思想が隠されていたのです。見た目は恐ろしくとも、その存在には私たちへの大切な教えが込められているのかもしれません。皆さんの好きな妖怪には、どんな仏教の教えが隠されているでしょうか?次は、そんな妖怪たちと仏教の教えの関係をより深く掘り下げていきましょう。

仏教 妖怪 教え

「三途の川」を渡るのに必要な「六文銭」。これは私たちの心に深く根付いた他界観ですが、実は仏教と日本古来の信仰が融合した産物なのです。「三途の川」は仏教の「三悪道(地獄・餓鬼・畜生)」から来ていますが、川を渡る習慣は日本古来のものです。この融合が、閻魔大王や獄卒といった地獄の妖怪たちのイメージを形作りました。

「鬼」の概念も仏教の教えと深く結びついています。日本の鬼は単なる悪者ではなく、「鬼も十八番茶も出花」という言葉があるように、時に人間らしい一面も持っています。これは「悪人正機」という浄土真宗の考え方—悪人こそが救済の対象となるという思想—に通じるものがあります。

「付喪神(つくもがみ)」の考え方にも注目したいですね。長年使われた道具に魂が宿るという概念は、「物にも仏性がある」という大乗仏教の思想が日本的に発展したものと考えられます。物を大切にする心、そして使い終わった後も供養する精神は、「不殺生」の教えにも通じるのです。

「幽霊」と「成仏」の関係も興味深いテーマです。日本の幽霊は「未練」や「恨み」のために現世に留まるとされますが、これは「執着が苦しみを生む」という仏教の根本思想を表しています。幽霊が成仏するためには執着を手放す必要があり、これは私たち生きている人間への重要な教えでもあるのです。

私が京都の寺院で見た「餓鬼草紙」には、様々な形の餓鬼が描かれていました。大きな腹と細い喉を持ち、常に飢えに苦しむ姿は「貪欲の報い」を視覚的に表現しています。これは「中道」を説く仏教の教えを、恐ろしい姿を通じて人々に伝える工夫だったのでしょう。

「雪女」のような美しくも恐ろしい妖怪は、「無常」の象徴とも言えます。雪のように儚く消えてしまう美しさは、「諸行無常」(すべてのものは常に変化する)という仏教の根本思想を体現しています。

夫の陽介と訪れた東北の寺では、「座頭(ざとう)」という妖怪について興味深い話を聞きました。目が見えない芸能者の姿をした妖怪ですが、実は「盲目であっても心の目で真理を見る」という仏教の「般若の智慧」を象徴しているという解釈もあるそうです。

妖怪たちは、時に恐ろしい姿で私たちに仏教の深い教えを伝えてきました。恐怖や戒めだけでなく、慈悲や救済の可能性も示してくれる存在なのです。あなたの周りの妖怪伝説にも、きっと深い仏教の教えが隠されていることでしょう。さて、次は妖怪と仏教の文化的背景について探っていきましょう。

妖怪の文化的背景と仏教の関わり

妖怪 仏教 背景

夏の夕暮れ、風鈴の音色に耳を傾けると、どこか遠くから百鬼夜行の足音が聞こえてくるような気がしませんか?日本の妖怪文化が今も私たちの生活に息づいているのは、仏教という強固な文化的基盤があったからこそなのです。

平安時代、貴族たちの間で「物の怪(もののけ)」への恐れが広がりました。彼らは仏教の「加持祈祷」によってこれらの怪異から身を守ろうとしました。この時期に「陰陽道」と仏教が融合し、妖怪を分類・体系化する試みが始まったのです。「百鬼夜行絵巻」はその集大成とも言えるでしょう。

室町時代に入ると、「お伽草子」などの物語に多くの妖怪が登場するようになります。これらの物語では、妖怪が仏教的な「因果応報」や「善悪の教え」を説明するためのキャラクターとして機能していました。「一寸法師」が鬼を退治する物語も、仏教的な「悪に打ち勝つ善」のメタファーとして読み解くことができます。

江戸時代には「百物語」の流行とともに、妖怪文化が一般庶民にも広がりました。この時代、多くの寺院では「怪異退散」の護符や祈祷が人気を集めました。一方で「化け物尽くし絵」のような妖怪画も娯楽として楽しまれるようになり、妖怪と仏教の関係がより複雑になったのです。

私が研究した「妖怪の地域性」も興味深い側面です。例えば東北地方の「座敷わらし」は、厳しい冬を生き抜くための「子孫繁栄」の願いと、亡くなった子どもへの「供養」という仏教的要素が融合したものと考えられます。地域の自然環境と仏教信仰が交わる場所に、独自の妖怪文化が生まれたのですね。

「祭り」と妖怪の関係も見逃せません。多くの地域の祭りには「鬼」や「天狗」の面をつけた踊りがありますが、これらは元々「仏の使者」として悪霊を払う役割を持っていました。「追儺式(ついなしき)」や「鬼やらい」の儀式は、仏教の「降魔成道」の思想を民間信仰に取り入れたものです。

夫の陽介が古文書で発見した「妖怪退治の作法」には、必ず仏教の「真言」や「陀羅尼」が含まれていました。これは妖怪と仏教が文化的に不可分の関係にあったことを示しています。恐れるべき存在であった妖怪は、仏教の力によって制御され、時に共存する対象となったのです。

「怨霊信仰」も妖怪と仏教の関係を考える上で重要です。菅原道真や平将門のような歴史上の人物が、死後に怨霊となって災いをもたらすという信仰は、「成仏」や「供養」という仏教的概念と結びついています。怨霊を鎮めるために寺院が建てられ、供養が行われたのです。

妖怪文化と仏教の関わりは、日本人の「死生観」にも大きな影響を与えました。目に見えない世界と共存し、時に交流するという感覚は、「此岸」と「彼岸」が完全に分離していないという日本独自の世界観を形成したのです。妖怪は、その境界を行き来する存在として、重要な役割を担っていたのですね。

日本の妖怪文化は、単なる民間信仰ではなく、仏教という高度な思想体系と民間信仰が融合した、世界的にも稀有な文化遺産と言えるでしょう。私たちが今も妖怪話に魅了されるのは、その中に深い文化的背景が隠されているからかもしれませんね。

日本 妖怪 仏教 文化

真夏の夜、蚊帳の中で語られる怪談話。それは単なる娯楽ではなく、日本文化と仏教が生み出した独特の文化現象だったのです。なぜ日本人は妖怪を恐れながらも、親しみを持って接してきたのでしょうか?

「絵巻物」の文化は、妖怪と仏教の関係を考える上で非常に重要です。「地獄草紙」「餓鬼草紙」などの仏教絵画が、後の「百鬼夜行絵巻」や「付喪神絵巻」のような妖怪絵巻の基礎となりました。これらの絵巻は、文字の読めない一般民衆にも仏教の教えを視覚的に伝える役割を果たしていたのです。

日本独特の「物の怪(もののけ)」の概念も注目に値します。自然物や人工物に宿る霊的存在という考え方は、仏教の「一切皆有仏性」(すべてのものに仏性がある)という思想と、日本古来の「八百万の神」信仰が融合したものです。だからこそ、日本の妖怪は完全な悪ではなく、時に人間と共存する存在として描かれるのですね。

「怪異譚」の語り継ぎ方も独特です。寺院の僧侶たちが「説教」の中で怪異話を取り入れることで、仏教の教えを分かりやすく伝えていました。これが後の「御伽草子」や「説経節」という文芸形式に発展し、妖怪文化の基盤となったのです。

私が訪れた九州のある寺院では、「妖怪と仏教の関係」を主題にした特別展が開催されていました。そこで見た「化け猫退治」の絵馬には、猫の妖怪を退治する武士と、それを見守る仏の姿が描かれていました。これは「悪を退治する善」という単純な図式ではなく、「迷いから救う慈悲」という仏教思想の表現だというのです。

「四国遍路」のような巡礼文化も、妖怪文化と関連しています。各地の霊場には、地元の妖怪伝承と結びついた仏教説話が伝わっています。例えば、「泣き相撲」という妖怪が出る場所に寺が建てられ、その妖怪が仏に帰依したという伝説が残っているのです。

夫の陽介が調査した「お盆」の風習にも、妖怪と仏教の関わりが見られます。精霊馬や精霊船を作り、先祖の霊を迎え送る習慣は、「餓鬼施食(がきせじき)」という仏教儀礼から派生したものです。この時期に現れるとされる様々な妖怪たちも、実は「あの世とこの世の境界が薄くなる」という仏教的時間概念の表れなのです。

現代の「妖怪ブーム」も、日本人の精神性の深層に根付いた仏教的世界観の表れかもしれません。水木しげる氏の「ゲゲゲの鬼太郎」のような作品が多くの人に愛されるのは、そこに描かれる妖怪たちが単なる怪物ではなく、仏教的な「救済」や「共存」の可能性を示しているからではないでしょうか。

妖怪と仏教の文化的融合は、日本人の精神性の根幹を形作ってきました。恐れるべき存在を排除するのではなく、理解し共存することを選んだ日本文化の独自性は、今も私たちの中に生き続けているのです。さて、次は仏教神話と妖怪の関係性について詳しく見ていきましょう。

仏教神話と妖怪の関係性

仏教 妖怪 神話

月明かりに照らされた古寺の回廊を歩いていると、時に不思議な気配を感じることはありませんか?それは単なる想像ではなく、仏教神話と日本の妖怪文化が交差する瞬間かもしれません。二つの世界観は、思いのほか深く結びついているのです。

「阿修羅」は仏教の神話に登場する戦いの神ですが、日本では「修羅」として妖怪的な存在に変化しました。「修羅場」という言葉が今も使われるように、激しい争いの象徴として人々の意識に根付いています。これは仏教神話の存在が、日本の妖怪文化に取り込まれた好例です。

「鬼子母神(きしもじん)」の物語も興味深いものです。元々はインドの神話に登場する、子どもを食べる恐ろしい女神でしたが、仏陀の教えにより改心し、子どもの守護神となりました。この物語は日本で広く受け入れられ、「子育て」と「改心」の象徴として信仰されています。鬼のような存在も救済されるという考え方は、日本の妖怪観に大きな影響を与えました。

「毘沙門天」も仏教神話と日本の妖怪文化をつなぐ重要な存在です。元々は仏法を守護する神でしたが、日本では「福をもたらす神」として信仰され、多くの妖怪退治伝説の主人公となりました。特に「雪女」や「鬼」などの妖怪を退治する物語は、各地に伝わっています。

私が古文書で発見した「閻魔大王の裁き」の話も、仏教神話から派生した妖怪文化の一例です。死後の世界で罪を裁く閻魔大王のもとには、様々な鬼や獄卒が仕えていますが、これらは日本独自の発展を遂げ、「青鬼」「赤鬼」などの妖怪として定着しました。

「地蔵菩薩」の信仰も妖怪文化と関わりがあります。地蔵は子どもの守護神とされ、「子泣き地蔵」のような伝説が各地に残っています。これらの伝説には、子どもの霊を慰める地蔵と、それを妨害しようとする妖怪との対決が描かれることが多いのです。

夫の陽介が調査した「餓鬼」の概念も興味深いものです。仏教では六道のひとつとされる「餓鬼道」の存在ですが、日本では「がしゃどくろ」や「ひょうすべ」などの妖怪として変化しました。常に飢えに苦しむという特徴は残りつつも、日本独自の妖怪として進化したのです。

「八大龍王」や「迦楼羅(かるら)」などの仏教神話の存在も、日本では「龍神」や「天狗」のような妖怪的存在として受容されました。これらは自然の力を象徴する存在であり、畏怖と尊敬の対象として人々の信仰を集めました。

仏教神話と日本の妖怪文化は、互いに影響し合いながら独自の発展を遂げてきました。恐ろしくも神聖な存在として、人々の心の奥深くに根付いているのです。私たちが今も妖怪話に魅了されるのは、その背後に古代からの神話的世界観が隠されているからかもしれませんね。これらの神話的要素が、日本の妖怪文化をより豊かで奥深いものにしているのです。

日本 妖怪 仏教 語り

夜が更け、障子の向こうに映る影絵のような姿。それは「夜這い婆(よばいばば)」かもしれません。このような妖怪伝承が語り継がれる背景には、仏教と日本独自の物語文化の融合があったのです。その語りの伝統をたどってみましょう。

「説経節(せっきょうぶし)」という語り物をご存知でしょうか?これは仏教の教えを説くための語り物でしたが、聴衆の興味を引くために妖怪や怪異の要素が多く取り入れられていました。「さんせう太夫」や「しんとく丸」などの物語には、様々な妖怪が登場し、物語に彩りを添えています。

「御伽草子(おとぎぞうし)」も重要な語りの媒体です。室町時代から江戸時代にかけて広まったこれらの物語集には、「一寸法師」「浦島太郎」など、多くの妖怪が登場します。これらの物語の背景には仏教的な「因果応報」や「善悪の教え」が込められており、娯楽としての側面と教育的側面の両方を持っていました。

江戸時代に流行した「百物語(ひゃくものがたり)」の会も、妖怪と仏教の語りが交わる場でした。百本の蝋燭を灯し、怪談を語るごとに一本ずつ消していく儀式は、実は「念仏百万遍」という仏教行事が変化したものという説があります。恐怖を共有することで、参加者の間に一種の宗教的共同体意識が生まれたのでしょう。

私が特に興味を持っている「絵解き(えとき)」という伝統も見逃せません。これは寺院で僧侶が絵を示しながら仏教説話を説明するもので、「地獄絵」や「六道絵」には多くの妖怪的存在が描かれていました。文字の読めない庶民にも分かりやすく仏教の教えを伝えるため、恐ろしくも魅力的な妖怪たちが「教材」として活用されたのです。

「語り部」の伝統も重要です。かつて各地の村には「語り部」と呼ばれる人々がおり、彼らは仏教説話と土地の妖怪伝承を融合させた物語を語り継ぎました。これらの語りは「村の記憶」として機能し、共同体の結束を強める役割も果たしていたのです。

夫の陽介が東北地方で記録した「座敷わらし」の語りには、仏教の「子どもの供養」という要素が強く見られました。亡くなった子どもの霊が座敷わらしとなり、家に福をもたらすという伝承は、「死者への供養」と「生者への恩恵」という仏教的な循環の思想を表しています。

「能」や「狂言」といった伝統芸能にも、仏教と妖怪の融合が見られます。「鵺(ぬえ)」や「山姥」を題材にした演目では、妖怪が仏の教えにより成仏する様子が描かれることが多いのです。これらの芸能は、寺院の行事として始まったものも多く、仏教と妖怪文化の交点として機能していました。

日本の妖怪文化は、こうした多様な「語り」の伝統を通じて継承され、発展してきました。恐怖や驚きを通じて人々の心に残る妖怪の物語は、仏教の教えを伝える効果的な手段だったのです。現代の私たちが妖怪に魅了されるのも、この長い「語り」の伝統が私たちの文化的DNA

に刻み込まれているからかもしれませんね。妖怪の語りは、今も私たちの心に生き続けているのです。ではこれから、妖怪と仏教に関するその他の興味深いトピックを見ていきましょう。

その他の関連トピック

妖怪 仏教 登場

真夜中の古寺に佇む「ろくろ首」、山道で出会う「山姥」、川辺に現れる「河童」。これらの妖怪たちは、様々な文学作品や芸能の中に登場してきました。実はその多くが、仏教関連の書物や儀式の中で初めて記録されたものなのです。

「今昔物語集」は、平安時代末期に編纂された説話集で、多くの妖怪が登場します。これは元々「仏法僧」(仏教・仏法・僧侶)に関する話を集めたもので、巻一から巻五が「天竺(インド)編」、巻六から巻十が「震旦(中国)編」、そして巻十一以降が「本朝(日本)編」となっています。ここに収められた妖怪譚の多くは、仏教の教えを説くための例話として機能していました。

「宇治拾遺物語」や「古今著聞集」といった説話集にも、多くの妖怪が登場します。これらの書物は寺院で編纂されたものが多く、妖怪の描写には仏教的な「因果応報」や「成仏」の概念が色濃く反映されています。

私が注目しているのは「仏教儀式」の中での妖怪の登場です。「追儺式(ついなしき)」や「鬼やらい」といった儀式では、鬼や天狗に扮した人々が登場し、「悪を払う」役割を演じます。これらの儀式は本来、仏教が伝来する以前からあった日本の祭礼に、仏教の「降魔成道」(悪魔を降伏させて悟りを開く)の思想が取り入れられたものです。

「修正会(しゅしょうえ)」という正月の仏教行事にも、様々な妖怪が登場します。特に「鬼」は重要な役割を担い、人々の罪を背負って去っていくという象徴的な役割を果たします。これは「身代わり」や「贖罪」という仏教思想の表れでもあるのです。

「絵解き(えとき)」の伝統も見逃せません。寺院で行われるこの説法形式では、「六道絵」や「地獄絵」といった絵画を用い、そこに描かれた様々な妖怪や鬼を通じて仏教の教えを説明していました。妖怪たちは「教材」として重要な役割を果たしていたのです。

夫の陽介が調査した「お盆」の行事にも、様々な妖怪が登場します。精霊馬や精霊船、そして「盆踊り」に登場する鬼や天狗の面は、「此岸と彼岸の交流」という仏教的な時間概念を表現しています。この時期に現れるとされる「提灯お化け」や「きくらげ」といった妖怪も、死者の霊との交流という文脈で理解できるでしょう。

「地蔵盆」という行事では、子どもたちが地蔵菩薩を祀りますが、各地にはこの地蔵と妖怪との関わりを語る伝承が残されています。「子泣き地蔵」や「笠地蔵」のような物語は、地蔵菩薩の慈悲心と、それに対する妖怪の改心という構図を持っています。

このように、日本の様々な文献や儀式の中で、妖怪たちは重要な役割を担ってきました。彼らは単なる怪異ではなく、仏教の教えを伝え、人々の心に訴えかける「メッセンジャー」としての役割を果たしてきたのです。仏教と妖怪の関係は、日本文化の基層を形作る重要な要素だったと言えるでしょう。

日本 妖怪 仏教 イメージ

夕暮れの寺院に忍び寄る「陰影」、古びた仏像の目から流れ落ちる「涙」、夜半の鐘の音に紛れる「妖しい囁き」。日本人の持つ妖怪のイメージは、仏教的な世界観と深く結びついています。そのビジュアルイメージの源流を探ってみましょう。

「地獄絵」は、妖怪のイメージ形成に大きな影響を与えました。平安時代から鎌倉時代にかけて制作された「地獄草紙」や「餓鬼草紙」には、様々な形の鬼や獄卒、そして苦しむ亡者の姿が鮮やかに描かれています。これらの恐ろしくも魅力的なビジュアルは、後の妖怪画の原型となりました。

「涅槃図」に描かれる「死」のイメージも重要です。仏陀の入滅の場面を描いたこの絵には、様々な動物や人々が嘆き悲しむ姿が描かれますが、その中には妖怪的な存在も含まれています。「死」という究極の瞬間に立ち会う存在として、妖怪たちは描かれてきたのです。

「曼荼羅」のイメージも見逃せません。密教の宇宙観を表現するこの絵画には、様々な明王や天部の姿が描かれます。特に不動明王や降三世明王のような忿怒の相を持つ尊格は、後の鬼や天狗のイメージに大きな影響を与えました。

私が研究している「六道絵」も興味深い資料です。六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)を描いたこの絵には、各世界に住む様々な存在が描かれています。特に餓鬼道や地獄道の住人たちは、後の妖怪画に大きな影響を与えました。

「即身仏」や「ミイラ」のイメージも、日本人の妖怪観に影響を与えています。修行によって肉体を乾燥させ、死後も腐敗せずに残すという即身仏の信仰は、「肉体の変容」という妖怪的なイメージと重なる部分があります。

夫の陽介が注目しているのは「仏具」と妖怪のイメージの関連性です。鐘や数珠、経典などの仏具が妖怪化する「付喪神」の伝承は、「物にも魂がある」という仏教的世界観の表れです。特に「経読み」という妖怪は、読誦されずに放置された経典が化けたものとされ、仏教への信仰心を促す役割を果たしていました。

「山岳信仰」と結びついた妖怪のイメージも重要です。修験道の修行者たちが山中で遭遇したとされる「天狗」や「山姥」は、自然の神秘性と仏教的な「修行」の概念が融合したものと考えられます。彼らは恐ろしくも、時に修行者を導く存在として描かれるのです。

「火葬」の習慣も、日本の妖怪イメージに影響を与えました。仏教の伝来とともに広まった火葬は、「火」と「死」のイメージを結びつけ、「火車」や「鬼火」といった火に関連する妖怪のイメージを形成しました。

このように、日本人が持つ妖怪のビジュアルイメージには、仏教美術や儀礼が大きな影響を与えてきました。恐ろしくも美しい妖怪たちの姿は、仏教的な「生死」や「苦楽」の概念を視覚化したものとも言えるでしょう。私たちが今も妖怪の姿に惹かれるのは、その背後に深い精神性が隠されているからかもしれませんね。

終わりに

月明かりの下、古寺の境内で見かけたのは影法師か、それとも…? 私たち夫婦が「闇夜の語り部」として妖怪と仏教の不思議な関係をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。

日本の妖怪文化は、仏教という深い思想と結びつくことで、単なる怪異譚を超えた豊かな文化的遺産となりました。妖怪たちは恐怖の対象であると同時に、私たちに重要な教訓を伝えるメッセンジャーでもあったのです。

「因果応報」や「輪廻転生」、「執着からの解放」といった仏教の核心的な教えは、妖怪という形を借りて、より親しみやすく、心に残る形で人々に伝えられてきました。恐れを通じて学ぶという方法は、古来より効果的な教育法だったのでしょう。

夫の陽介と私が各地の寺院や古文書を調査して分かったのは、妖怪と仏教の関係は単なる「善対悪」という単純な図式ではなかったということです。むしろ、妖怪は「救済すべき存在」であり、時に「教えを伝える存在」でもありました。この複雑な関係性こそが、日本の妖怪文化を豊かで奥深いものにしているのです。

現代においても、妖怪と仏教の関係は完全に途絶えたわけではありません。全国の寺院では今も「鬼やらい」や「追儺式」が行われ、各地に残る妖怪伝承には仏教的な要素が色濃く残されています。また、近年の妖怪ブームにより、改めて妖怪と仏教の関係が注目されるようになりました。

私たちが妖怪を通じて学べることは多くあります。「異なるものへの理解」「死生観」「自然との共存」など、現代社会でも重要なテーマが、妖怪と仏教の関係の中に隠されているのです。古い伝承も、現代的な視点で読み解けば、新たな意味が見えてくるかもしれません。

夜が更けていきます。もしかしたら、あなたの家の近くにも、仏教と結びついた妖怪伝承が眠っているかもしれませんね。地元の古い寺院や神社を訪ねて、そこに伝わる言い伝えに耳を傾けてみてはいかがでしょうか。思いがけない発見があるかもしれません。

最後に、私たち「闇夜の語り部」からのお願いです。妖怪と仏教の関係について、あなたが知っている伝承や体験があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。皆様の情報を集めることで、この奥深いテーマについて、さらに理解を深めていきたいと思っています。引き続き「闇夜の語り部」をよろしくお願いいたします。

それでは、また暗闇の向こう側でお会いしましょう…

【参考文献・リソース】

- 小松和彦『日本妖怪学大全』(2006年、小学館) 妖怪研究の第一人者による包括的な研究書

- 馬場あき子『鬼の研究』(1988年、筑摩書房) 日本の「鬼」概念と仏教の関係を詳細に分析

- 宮田登『妖怪の民俗学—日本の見えない空間』(1985年、岩波書店) 民俗学的視点から妖怪と信仰の関係を考察

- 京都国立博物館特別展「妖怪展 土偶から妖怪ウォッチまで」(2016年) 日本の妖怪文化の変遷を紹介した展覧会資料

- 国際日本文化研究センター「怪異・妖怪伝承データベース」 全国の妖怪伝承を収集したオンラインデータベース

- 水木しげる記念館公式サイト 妖怪漫画家・水木しげる氏の作品と研究資料

- 『日本霊異記』(平安初期) 日本最古の仏教説話集、多くの妖怪伝承を含む

- 『今昔物語集』(平安末期) 仏教説話集として編纂され、多数の妖怪譚を収録

※この記事は、歴史的・文化的な観点から妖怪と仏教の関係を考察したものです。実際の宗教的見解や信仰とは異なる場合があります。

コメント